外目には暖炉の様相であるが薪をくべる部分に鋳物製の薪ストーブが設置されていて暖炉の煙突は薪ストーブの煙突として使われたことになる。一人用のベッドと机一つ、椅子三脚が見える。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ウォールデン・森の生活を描く絵は実際のそれよりも物語風に美化されている。建物も大きいし、自然を美しく描いている。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ウォールデン・森の生活を描く絵は実際のそれよりも物語風に美化されている。建物も大きいし、自然を美しく描いている。冬には雪が降りモミの木が白くなる。ログハウスの二階建ての絵になっているが実際には漆喰造りの5坪(15平方メートル)のワンルーム。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

解体前の石小屋の写真が残っていたことは幸いである。石小屋と並んで薪小屋が造られていた。この薪小屋の大きさでは一冬の薪の保管には小さすぎる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

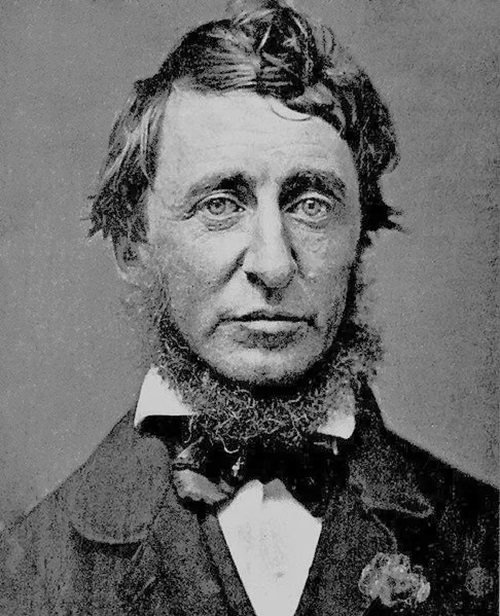

アメリカの超絶主義者のヘンリー・デイヴィッド・ソロー。ヘンリー・デイヴィッド・ソロー - Wikipedia

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ウオールデン湖は大きくはない。池という場合もあるが日本では湖に類する。空の青、緑の樹木、湖水の三要素。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ウオールデン湖は大きくはない。池という場合もあるが日本では湖に類する。空の青、緑の樹木、湖水の三要素。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ウオールデン湖は大きくはない。池という場合もあるが日本では湖に類する。空の青、緑の樹木、湖水の三要素。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ウオールデン湖は大きくはない。池という場合もあるが日本では湖に類する。空の青、緑の樹木、湖水の三要素。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ウオールデン湖は大きくはない。池という場合もあるが日本では湖に類する。空の青、緑の樹木、湖水の三要素。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

再建されたソローの石小屋。石小屋と並んで薪小屋が造られていた。この薪小屋の大きさでは一冬の薪の保管には小さすぎる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ウオールデン湖は大きくはない。池という場合もあるが日本では湖に類する。空の青、緑の樹木、湖水の三要素。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ソローは小屋は漆喰だと言っているが解体され、あるいは崩れた家の残骸は石のように見える。それが小屋跡の横に積まれている。小屋跡は石で囲われていてそれとわかる。解体前の石小屋の写真が残っていたことは幸いである。石小屋と並んで薪小屋が造られていた。この薪小屋の大きさでは一冬の薪の保管には小さすぎる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ソローは小屋は漆喰だと言っているが解体され、あるいは崩れた家の残骸は石のように見える。それが小屋跡の横に積まれている。小屋跡は石で囲われていてそれとわかる。解体前の石小屋の写真が残っていたことは幸いである。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ソローは小屋は漆喰だと言っているが解体され、あるいは崩れた家の残骸は石のように見える。それが小屋跡の横に積まれている。小屋跡は石で囲われていてそれとわかる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

ソローは小屋は漆喰だと言っているが解体され、あるいは崩れた家の残骸は石のように見える。それが小屋跡の横に積まれている。小屋跡は石で囲われていてそれとわかる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

再建されたソローの石小屋。ソローは小屋は漆喰だと言っているが解体され、あるいは崩れた家の残骸は石のように見える。それが小屋跡の横に積まれている。小屋跡は石で囲われていてそれとわかる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

再建されたソローの石小屋。1ソローは小屋は漆喰だと言っているが解体され、あるいは崩れた家の残骸は石のように見える。それが小屋跡の横に積まれている。小屋跡は石で囲われていてそれとわかる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

解体前の石小屋の写真が残っていたことは幸いである。石小屋と並んで薪小屋が造られていた。この薪小屋の大きさでは一冬の薪の保管には小さすぎる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

一人用のベッドと机一つ、椅子三脚が見えるが部屋の配置図には四脚が描いてある。衣装ケースもない。生活するとなるとあれこれが要るものなのだがこれらを省いてソr-の生活を描いている。一種のウソが含まれている。大工道具だって必要であり、農機具も要る。靴置き場もしかり。バケツや雑巾も。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

外目には暖炉の様相であるが薪をくべる部分に鋳物製の薪ストーブが設置されていて暖炉の煙突は薪ストーブの煙突として使われたことになる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

両側に窓。夏と冬でベッドの配置が変ることが想像される。外目には暖炉の様相であるが薪をくべる部分に鋳物製の薪ストーブが設置されていて暖炉の煙突は薪ストーブの煙突として使われたことになる。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

薪ストーブの横には薪入れの箱、火かき、箒(ほうき)など。薪ストーブは煮炊き用に使われるからフライパンや鍋。皿の陳列はない。棚も設けられていない。

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

衣装ケースもない。生活するとなるとあれこれが要るものなのだがこれらを省いてソr-の生活を描いている。一種のウソが含まれている。大工道具だって必要であり、農機具も要る。靴置き場もしかり。バケツや雑巾も。

(タイトル)

写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活 森夏之

(本文)

八ヶ岳西麓の丸木小屋に隣接して12坪の二階建を自作

ソローのウォールデン・森の生活はタイトルの「森の生活」から想像される姿を思い浮かべて人々はそれぞれにイメージを膨らませる。息が詰まるような都会暮らしは、それの解放の場として大自然の中、その象徴として森を想起させる。

いろいろあるが自然の中に身を置くことは人に何か良いものをもたらす。トマス・モアが都市での生活と農村での農耕の生活をユートピアで説く。ソローの森の生活はハーバード出のインテリの農耕生活の二年余は真剣そのものなのだが、学者によるの実験であり遊びであったことと理解している。

この時代ソロー自身も結核のために44歳でこの世を去り、師事したエマソン(ラルフ・ウォルドー・エマーソン(Ralph Waldo Emerson 、1803年5月25日1] - 1882年4月27日))は二人の弟と結核のために若くして死別している。エマソンは南北戦争に識者として関与していた。結核など病気による死が身近にある時代に生きたエマソンとソローである。

この私、森夏之は八ヶ岳西麓のログハウスと呼ばれる樹齢100年の丸木小屋のウッド・デッキ部分を大きく広げて12坪(36平方メートル)の二階建を造っている。大きな三角屋根の上の部分はロフトにもなり、これを足すと三階建て。建築から二年が経過して一応は使える状態であるが細部の工事をこの後も続ける。

資材や工具の調達に労力を割かれるのは素人大工の泣き所。支出は付けていないが現場を見に来た訳知りは300万円は掛かっていると述べる。

二階部分の居室は外の景色を眺めながら珈琲を楽しむことができる。蓼科山と車山が見える。とくに蓼科山は目の前に大きく見えていたのであるが35年の経過はシラビソの背丈が伸びたために駄目になった。敷地の出入り口からは見えているのであるが残念さはある。シラビソは冬でも緑を残すから冬枯れの高原の庭の慰め。

一階と二階の暖房について。石油ストーブが手軽であるのでこれが主暖房。シラビソを対面にする二階には薪ストーブを置く。50年も前に造られた鋳物の豆炭ストーブを調達してあり、これを焚く。石油ストーブを併用するから軟弱ともいえる。薪の調達の自信がないし労力を割きにくい。

一階部分の壁を造るために鉄筋コンクリート工事に身体を使っていたら両肩の筋肉が盛り上がってきていることに気付いた。コンクリートミキサーを回して生コンを造るのだが砂や砂利、 砕石、セメントの運び込み作業などの結果である。

窓を大量に用意しており冬場の作業がこれの取り付けである。窓の外にシャッター代わりに断熱のための中空ポリカーボネイトを回す。真夏は別だが雪が残る間の断熱処理である。

以上のような誰かがやっていたことに似た作業を続けている。

ソローのウォールデン・森の生活と5坪(15平方メートル)の煉瓦造りの住まいの考察(写真と絵を中心に)

以下はソローのウォールデン・森の生活に関係した断章である。なお写真と絵はタイトルにしてある「写真と絵で想像するソローのウォールデン・森の生活」の名のとおりにソローの生活小屋とベッドとウォールデン湖など。

ソローは小屋は会計簿にあるように古煉瓦を積んで漆喰で補強している。ソローを説明するウッキペディアは丸木小屋としていおり、ソローのウオールデン・森の生活の絵本は二階建てのログハウスを描いている。ソロー記念館の横には古レンガの残骸が積んであり実際にはこちらであったことが確かめられる。崩れたソローの家の残骸は石のように見えるのはそれが煉瓦であるからだ。それが小屋跡の横に積まれている。小屋跡は石で囲われていてそれとわかる。

解体前の石小屋の写真が残っていたことは幸いである。石小屋と並んで薪小屋が造られていた。この薪小屋の大きさでは一冬の薪の保管には小さすぎる。

外目には暖炉の様相であるが薪をくべる部分に鋳物製の薪ストーブが設置されていて暖炉の煙突は薪ストーブの煙突として使われたことになる。

一人用のベッドと机一つ、椅子三脚が見えるが部屋の配置図には四脚が描いてある。

薪ストーブの横には薪入れの箱、火かき、箒(ほうき)など。薪ストーブは煮炊き用に使われるからフライパンや鍋。皿の陳列はない。棚も設けられていない。

衣装ケースもない。生活するとなるとあれこれが要るものなのだがこれらを省いてソr-の生活を描いている。一種のウソが含まれている。大工道具だって必要であり、農機具も要る。靴置き場もしかり。バケツや雑巾も。

両側に窓。夏と冬でベッドの配置が変ることが想像される。

ウォールデン・森の生活を描く絵は実際のそれよりも物語風に美化されている。建物も大きいし、自然を美しく描いている。

冬には雪が降りモミの木が白くなる。ログハウスの二階建ての絵になっているが実際には漆喰造りの5坪(15平方メートル)のワンルーム。

ウオールデン湖は大きくはない。池という場合もあるが日本では湖に類する。空の青、緑の樹木、湖水の三要素。

岸辺には散歩道。湖畔にソローの石小屋が立てられていた。自分で建てたのだという。

書き物のためにノートとペンが要る。机の引き出しの中だと言うだろう。読書したはずのその本の置き場はどこだ。このようなシンプルな構成の部屋の状態にはウソが隠されている。

ソローのウォールデン・森の生活の考察の断章

『ウォールデン 森の生活』 (ウォールデン もりのせいかつ、1854年に"Walden; or, Life in the Woods"のタイトルで初版が刊行された)は、アメリカの超絶主義の作家ヘンリー・デイヴィッド・ソローによる著作である。

本文は、自然の環境の中での著者の素朴な生活を反映している。この作品は、一部は個人の独立宣言、社会実験、スピリチュアルな発見の旅、風刺であり、ある程度は自立のためのマニュアルでもある。ウォールデンは、マサチューセッツ州コンコード近くの、友人であり指導者でもあるラルフ・ウォルド・エマーソンが所有する森の中にあるウォールデン池の近くに建てた小屋での2年2か月2日間にわたり暮らしたソローの経験を叙述したものである。ソローは、自然現象を比喩的かつ詩的に使用するだけでなく、自然を正確に科学的に観察している。

ソローは、多くの動植物を通称名と学名の両方で識別し、さまざまな水域の色と透明度を詳細に記録し、池の凍結と解凍の正確な日付と説明を行い、“底なし”と言われたウォールデン池の底の深さと形状を測定する実験が語られる。

ソローが池に住むようになったことについてE.B.ホワイトは「ヘンリーは、森に入った時、それは戦いに赴いたということでもある。『ウォールデン』は、世界を楽しみたいという欲求と世界を正したいという衝動、強力でかつ相反する2つの衝動に引き裂かれた男の報告書である」と語る。

レオ・マルクスは、ソローがウォールデン池のそばに滞在したのは、エマーソンの「自然の方法」に基づいた実験であり、E.B. ホワイトはこのメモで次のように述べている。レオ・マルクスは、ソローのウォルデン池での滞在は、彼の教師であるエマーソンの「方法と自然の方法」に基づいた実験であり、「超絶的な司牧の実験の報告」であると指摘した。同様に、ウォルデン池にいた時のソローの意図は「実験を行うことだった。余分な贅沢をすべて取り除き、極端に縮小された状況で平凡でシンプルな生活を送ること」。ソローは「過度の文明化」から逃れ荒野の「生の」「野蛮な喜び」を求めてウォールデン池に行ったのだが、かなりの時間を執筆や読書に明け暮れた。

ソローは1845年7月4日(独立記念日)から1847年9月6日までの時間を、ウォールデン池で最初の本『コンコード河とメリマック河の一週間』("A Week on the Concord and Merrimack Rivers"、1849) を書くのに費やした。この経験は後に『ウォールデン』にへの着想を与え、その中でソローは時間を1暦年に圧縮し、人間の一生を四季の変化に喩えている。ソローは自然に没頭することで、個人の内省を通じて社会をより客観的に理解できるようになることを望んでいた。シンプルな生活と自給自足はソローのもう一つ別の目標であり、プロジェクト全体は、アメリカのロマンチックな時代の中心的なテーマである超絶主義哲学に触発されたものであった。

森に往ったのは慎重に生きようと欲し、いよいよ死ぬときに、自分は生きなかったということを発見することがないように欲したから。『ウォールデン』は、スピリチュアルな探求にして回顧録でもあるが、ソローがウォールデン池で約2年余り、何の支援も受けずに質素な生活を送っていたという報告で幕を開ける。読者は、出版の時点でソローが再び文明化された生活に戻っていることを想起しなければならない。

ウォールデン池の近くの森の中にある、「堅い屋根と漆喰で覆われた」居心地の良い英国風の10フィート×15フィートのコテージに2年、2ヶ月と2日滞在する。簡素化されたライフスタイルの精神的な利点を説明するためにこれを行う。家族や友人、特に母親、親友、そしてラルフ・ワルド・エマーソン夫妻の助けを借りて、生活に必要な4つの必需品 (食料、住居、衣類、燃料) を取り揃える。エマーソン夫妻は、ソローに森の中でどんな仕事をすれば良いかも助言した。小さな家を建て、植林地の土地を切り開いて植物を植えた。ソローは、家を建てたり、食料を購入して育てたりしながら、支出と収入を細心の注意を払って記録した。

家の費用は$28.12(アメリカ合衆国ドル、2021年の$817.79に相当)であり、それらを構成するさまざまな材料の個別の費用があったとしても、それよりも少額になる。

板8.03½、大部分は仮小屋の板。屋根と側面との屑こけら板 4.00、木舞1.25、古物窓二個ガラスとも2.43、古煉瓦一千個4.00ライム、石灰二樽2.40、毛0.31、暖炉、鉄材0.15、釘3.90、蝶番とネジ0.14、カケガネ0.10、チョーク0.01、運送費1.40、 自分で背中に背負って運んだものも多い。全体で$28.12½。

住んでいた場所、何のために住んだのか

ソローはウォルデン池を選ぶ前に滞在した場所の考えを思い出し、ローマの哲学者老カトーのアドバイス、「農場を求めようとするときにはこういうことを、よくよく思いめぐらすがよい」を引用している。彼の可能性には、近くのハロウェル農場 (「妻」が予期せず農場を維持したいと決めた場所) が含まれていた。ソローは義務から解放され、余暇に満ちた存在を夢見て森に出かける。彼は、メールが代表する社会的関係(郵便局)から遠く離れて住んでいると報告し、章の大部分は、ウォールデンに彼の新しい家を建設して住んでいる間の彼の考えに焦点を当てている。

ソローは、できればギリシャ語またはラテン語の原文で読む古典文学の利点について語り、通俗的な文学の人気から明らかなように、コンコードの文化のまだ洗練されていないことを嘆いている。彼はまた、世界中を旅した人の旅行本を読むのが大好きだった。彼は、ニューイングランドの各村が「賢者」を支援して人々を教育し、それによって高貴にする時代を切望している。

ソローは、読者が「常に警戒し」、「見るべきものを常に見る」ことを奨励している。真実は文学の中に見出すことができるが、自然の中にも同様に見出すことができる。自分を伸ばすだけでなく、自分の知覚力を伸ばすことは退屈を軽減することができる。「社会や劇場に娯楽を求めて外に目を向ける」のではなく、家事のような退屈だと思われる娯楽を含むソロー自身の人生は、「決して目新しいことをやめない」娯楽の源になっている。同様に、彼は小屋の周りに鳴り響く音にも喜びを感じる。教会の鐘が鳴り響き、馬車がガタガタと鳴り響き、牛が鳴き声を上げ、ヨタカの鳴き声、フクロウの鳴き声、カエルの鳴き声、おんどり鳴く。「可能な限り離れた場所で聞こえるすべての音は、まったく同じ効果を生み出す」と彼は主張する。

ソローは孤独の感覚について考察する。彼は、自分が他人に心を開いていないと、仲間のいる中でもどのように寂しさ(loneliness)が生じてくるかを説明している。社会から逃れる喜びと、社会に伴うささいなこと (ゴシップ、喧嘩など) について瞑想する。彼の新しい仲間、近くに到着した古い入植者、そして素晴らしい物覚えを誇る老婆についても振り返ってみる(「記憶は神話よりもはるかに遡る」)。ソローは、自然の恩恵と自然との深い交わりについて繰り返し考察し、「生一本(draught、ドラフト・ビールのこと)の朝の空気を飲みたい」と語っている。

ソローは、(孤独を好むにもかかわらず)社交を楽しんでいると語り、訪問者のために常に3つの椅子を用意している。これには、ひとつは孤独のため、2つ目は友情のため、3つ目は社交のためという注釈が付けられている。この章全体は、訪問者の出入りに焦点を当てており、ウォルデンには都市よりも訪問者が多いことに焦点を当てている。彼は近くに住んでいる人や働いている人の訪問を受け、アレック・テリエンという名前のフランス系カナダ人生まれのウッドマンに特別な注意を払っている。ソローとは異なり、セリエンは読み書きができず、「動物の生活」を送っていると言われている。[要出典]彼はテリアンをウォールデン池そのものと比較している. 次に、ソローは、男性よりも池を楽しんでいるように見える女性と子供たち、そして男性が人生を奪われているためにどのように制限されているかを振り返る。

ソローの種まきと、この新しい仕事/趣味の楽しさについての考察。彼は自分の環境の喜び、自然の景色と音だけでなく、近くの軍の音にも触れている。この章の残りの部分では、彼の収入と作物の栽培に焦点を当てている (これに15ドル弱を費やす方法を含む)。

村

この章では、ソローが週に数回コンコードまで旅をし、そこで最新のゴシップを収集し、町民と会うことに焦点を当てている。コンコードへの彼の旅の1つで、ソローは「男や女や子供を家畜でもあるかのように議事堂の真ん前で買ったり売ったりする国家」に人頭税を支払うことを拒否したために拘留され、投獄された。

ウォールデン池

秋になると、ソローは田園地帯について話し合い、ウォールデン池とその近隣の地理 (フリント池 (またはサンディ池)、ホワイト池、グース池) について観察したことを書き留める。フリントの池が最大だが、ソローのお気に入りはウォールデン池とホワイト池で、彼はダイヤモンドよりも美しいと表現している。

ソローは、野生動物を狩って肉を食べることが必要かどうかについて持論を語る。彼は、人間の原始的で肉体的な官能性が動物を殺して食べるように駆り立て、この性向を超越する人はそうでない人よりも優れていると結論する(ソローは魚を食べ、時には豚肉やウッドチャックを塩漬けにする)。彼はまた、ネイティブアメリカンが「メインの森」で生き残るためにヘラジカを狩って殺す必要があることを認識しており、ウォルデンに住んでいたときにメインへの旅行でヘラジカを食べた。彼が言及している法律のリストは次のとおりである。良いものを愛するのと同じように、野生のものも愛さなければならない。

男性が本能的に知っているのは、真の人間性である。ハンターは、狩られる動物の最大の友である。思春期より年上の人間は、殺人者と同じくらい自分の命を尊重する生き物を意地悪に殺すことはない。昼と夜が人を楽しくするなら、その人は成功している。自制の最高の形は、人が他の動物ではなく、地球から栽培された植物や作物で生きていけるときである。

動物の隣人たち

この章には、ウィリアム・エラリー・チャニングとのソローの会話の簡略化されたバージョンが含まれている。会話は隠者 (彼自身) と詩人 (チャニング) というかたちを採っている。隠者が夕食に魚を手に入れるというより実際的な仕事に専念している間、詩人はどのように雲に夢中になっているか、そして最後に詩人はどのように魚を捕らえるのに失敗したかを後悔しているか物語る。この章では、ソローと一緒に暮らすネズミとのやり取り、アリが小さなアリと戦うシーン、猫との頻繁な出会いについても触れられる。

暖房

11月の森でベリーを摘んだ後、ソローは煙突を追加し、最後に頑丈な家の壁に漆喰を塗り、迫り来る冬の寒さをしのぐ。彼はまた、十分な量の薪を産み、木と火への愛情を表明する。

先住民 および冬の訪問者

ソローは、かつてウォールデン池の近くに住んでいた人々の話をする。次に、彼は冬に訪れた何人かの訪問者について語る。農夫、きこり、そして彼の親友で詩人のエラリー・チャニングのことを物語る。

ベイカー農場

午後の森での散歩中に、ソローは暴風雨に巻き込まれ、無一文だが勤勉なアイルランドの農夫であるジョン・フィールドと彼の妻と子供たちの汚くて陰気な小屋に避難する。ソローは、森の中でシンプルだが独立した充実した生活を送るように、そうすればそれによって雇用主や債権者から解放されるだろうと、フィールドに助言する。しかし、アイリッシュマンは贅沢への願望とアメリカン ドリームへの探求をあきらめない。

冬の動物

ソローは冬の間、野生動物を観察して楽しむ。彼は、フクロウ、ノウサギ、アカリス、ネズミ、およびさまざまな鳥が狩りをし、歌い、彼が出したスクラップやトウモロコシを食べている様子を観察する。彼はまた、小屋に立ち寄ったキツネ狩りの猟師についても語っている。

冬の池

ソローは、冬期のウォールデン池の風物について説明する。凍りついた池の氷を割って釣り糸を垂らし、コガマスやスズキをとる釣り人たち。彼は池のその深さを調べ、102フィートまでは測定したと語る。それから、彼は100人の労働者がどのようにして池から大きな氷の塊を切り出し、カロライナに出荷したかを語る。

春

春が来ると、ウォールデン池と他の池が溶けて、強力な雷鳴とゴロゴロ音がする。ソローは雪解けを見るのを楽しんでおり、自然の緑の再生を目の当たりにするにつれて恍惚となる。彼はガチョウが北に向かって羽ばたき、タカが空で一人で遊んでいるのを見ている。自然が生まれ変わるようだとソローは言う。

むすび

最後の章で、ソローは順応性を批判している。「人が彼の仲間と歩調をともにしないとすれば、それはたぶんかれらとちがった太鼓手を聴いているからだ。人は、いかに遠くとも、またどんな調子のものであっても、自分の耳で聞く音楽に合わせて足をはこぶことだ。」。そうすることで、男性は幸せと自己実現を見つけることができる。わたしはジョンなりジョナサンなりがこの間の消息を解しうるとはいわない。しかしながら、単なる時の経過では決して曙(あ)けさせることのできない、あの朝の性格はこのようなものなのだ。われわれの眼を盲(めしい)さす光りは、われわれにとっては闇にすぎない。それに対してわれわれが目醒めうる日のみが曙けるのだ。さらに新たな日が曙けんとしている。太陽は夜明けの明星にすぎない。

ウォールデン池の近くにあるソローの小屋の復元と彼の記念碑

『ウォールデン』が読みにくい本である理由は3つある。第一に、古い散文で書かれており、外科的に正確な言葉遣い、拡張された寓話的な比喩、長くて複雑な段落や文、鮮やかで詳細で洞察に満ちた説明が使用されていること。ソローは比喩、ほのめかし、控えめな表現、誇張、擬人化、皮肉、風刺、換喩、提喩、矛盾表現の使用を躊躇せず、文の途中で科学的視点から超越的視点に移行することがある。第二に、その論理は人生についての異なる理解に基づいており、ほとんどの人が常識と呼ぶものとは逆のものになっている。皮肉なことに、この論理は、ほとんどの人が常識と言っていることに基づいている。ソローはこのことを認識しており、『ウォールデン』を皮肉、逆説、二枚舌で埋め尽くしている。彼は読者をからかい、挑発し、さらには騙すことを好むのである。そして第三に、ソローの真実に対する非言語的な洞察の多くを表現するには、どんな言葉でも不十分であることがよくある。ソローは、これらの概念を表現するために文字通りではない言葉を使わなければならず、読者は理解するためにしっかりと手を伸ばさなければならない。

『ウォールデン』は、ほとんどの人が抱えている「絶望的な」存在を超越する上で、孤独、熟考、自然への近さの重要性を強調している。この本は伝統的な自伝ではないが、現代西洋文化の消費主義と物質主義の態度、自然からの距離と破壊に対する社会的批判と自伝の性格を併せ持っている。ソローがコンコード社会に近かったことと、古典文学に対する彼の賞賛は、この本が単なる社会批判ではなく、現代文化のより良い側面に創造的に関与しようとする試みであることを示唆している。あいまいさの兆候、または共通の何かの別の側面を見ようとする試みがある。テキスト内に存在する主要なテーマのいくつかは次のとおりである

自立

ソローは常に他者との交際を「必要」とすることを拒否している。彼はその重要性と重要性を理解しているが、常にそれを探す必要はないと考えている。彼にとって、自立は経済的および社会的であり、経済的および対人関係の観点から何よりも価値があるという原則である。 ソローにとって、自立は経済的であると同時に精神的なものでもある。自立は、エマーソンのエッセイ「自立」で有名に表現された、超越主義の重要な信条であった。

シンプルさ

シンプルさは、ソローの人生のモデルのようである。この本を通して、ソローは常に自分のライフスタイルを簡素化しようとしている。彼は新しい服を買うのではなく自分の服にパッチを当て、消費活動を最小限に抑え、余暇とすべてを自分自身に依存している。

進歩

誰もが、あらゆるものが進歩の面で進歩したいと熱望している世界では、ソローは、人生の外面的な改善が内面の平和と満足をもたらすことができると考えるのは頑固で懐疑的だと感じている。

スピリチュアルな目覚めの必要性

スピリチュアルな目覚めは、日常の山の下に埋もれがちな人生の真実を見つけて実現する方法である。ソローは、精神的な目覚めが人生の本質的な要素であると考えている。それは、他のすべてのテーマの流れの源になっている。

瞑想

ソローは熱心な瞑想者であり、瞑想の利点についてよく話していた。

忍耐

ソローは、ウォルデン池で採用しようとしている方法が近い将来に確立されないことに気づいた。彼は妥協を好まないので、変化が起こるのを待たなければならない。彼は自分の利益のために、マサチューセッツの森で 2 年以上孤立することはない。ソローは自分の周りの世界を変えたいと思っているが、それには時間がかかることを理解している。

主な日本語訳

富田彬訳『森の生活 ウォールデン』角川文庫、1953年

神吉三郎訳『森の生活 ウォールデン』岩波文庫、改版1979年 / 『森の生活――ウォールデン――』:新字新仮名 - 青空文庫、1994年

佐渡谷重信訳『森の生活 ウォールデン』 講談社学術文庫、1991年

飯田実訳『森の生活 ウォールデン』(上下)、岩波文庫、1995年 / ワイド版、2001年

酒本雅之訳『ウォールデン』 ちくま学芸文庫、2000年、復刊2022年

今泉吉晴訳『ウォールデン 森の生活』 小学館、2004年 / 小学館文庫(上下)、2016年

真崎義博訳『森の生活』 宝島社、1995年、新版2005年 / 宝島社文庫、1998年、新版2002年

田内志文訳『ウォールデン 森の生活』角川文庫、2024年

ヘンリー・デイヴィッド・ソロー - Wikipedia

ウォールデン 森の生活 - Wikipedia

ソーロー Henry David Thoreau 神吉三郎訳 森の生活――ウォールデン―― WALDEN, OR LIFE IN THE WOODS

森の生活―ウォールデン― ソーロー著(神吉三郎訳)とその解説 森夏之

2025-11-04-creating-thoreaus-walden-and-life-in-the-woods-with-photographs-and-pictures-